がん発生のメカニズムから考える“身体環境の整え方” 水素酸素ガス吸入が示す可能性

2025.11.10

※本記事は、学術研究・論文などで紹介されている内容をもとにした「情報提供」を目的としており、特定の製品や治療効果を保証するものではありません。

私たちの身体には約60兆個の細胞があり、正常な細胞は「増えすぎないように止まる」という仕組みを備えています。 しかし、低酸素、強いストレス、放射線・化学物質、ウイルス、生活習慣などの影響により、細胞は修復不全となり“がん化”というステージへと進む可能性があります。

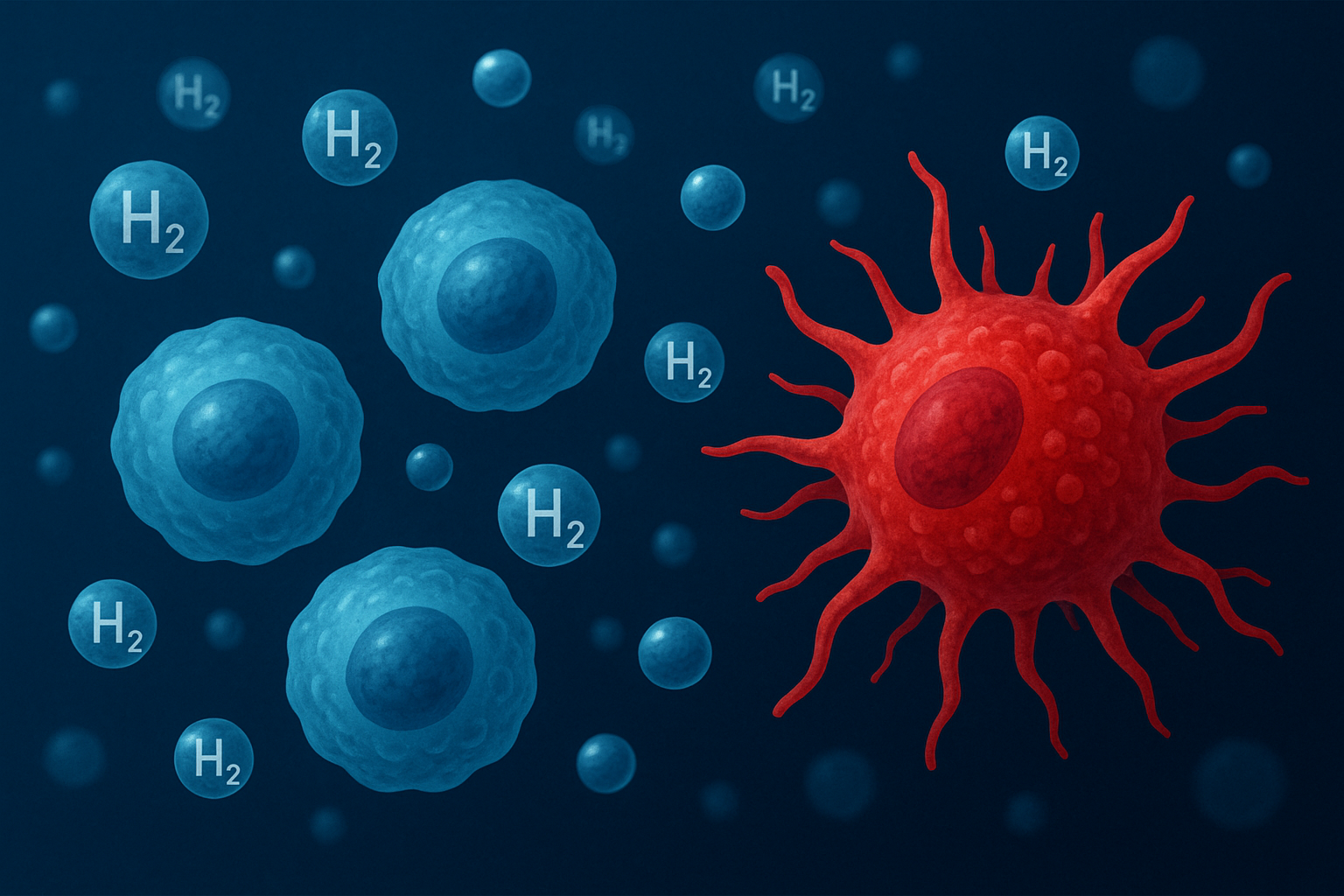

そこで注目されているのが、水を電気分解して生成した「水素+酸素混合ガス(H₂/O₂)」を吸入するアプローチ。研究段階ながら、「毒性活性酸素の除去」「低酸素状態の改善」「免疫環境の整備」など、がん発生・進展に関与する複数のメカニズムにアプローチできる可能性が報告されています。

本記事では、最新研究の内容を整理しつつ、身体環境を整える観点から「水素酸素ガス吸入」の可能性と留意点をわかりやすく解説します。

がんは「突然できる」のではなく、どのように生まれるか

正常な細胞は接触抑制機能を持ち、過剰な増殖を自ら抑える仕組みを持っています。 しかし、低酸素状態、放射線・化学物質・ウイルス、栄養不足・生活習慣の乱れなどにより、細胞の修復が追いつかず、「ミトコンドリア・DNA・遺伝子に変化(突然変異)」が生じる可能性があり、こうした変化が累積し、以下の特徴を持つ“がん細胞”へと進むことがあります。

・無限に増殖する

・周囲に浸み出すように広がる(浸潤)

・全身へ移動する(転移)

<補足知見>

近年の研究では、がん微小環境(tumour-microenvironment;TME)において、低酸素(hypoxia)状態ががん細胞の悪性化を促す鍵のひとつとして注目されています。低酸素は細胞の酸化ストレスや代謝リプログラミングを引き起こし、がん細胞の増殖・転移・治療抵抗性を助けることが報告されています。 (例:Semenza GL, Nature Reviews Cancer 2014)その意味で、「低酸素状態を改善する」アプローチは理論的に有効なターゲットの一つです。

細胞ダメージの黒幕:活性酸素(フリーラジカル)

ストレスを受けると細胞内でも活性酸素(Reactive Oxygen Species:ROS/フリーラジカル)が大量発生します。 適量のROSは免疫や代謝にとって必須ですが、過剰になると細胞傷害・DNA突然変異・ミトコンドリア機能不全を引き起こす原因となり得ます。特に ヒドロキシラジカル(・OH)や過酸化亜硝酸(ONOO⁻)のような“毒性活性酸素” は、細胞核へ入り込みDNA変異を誘発する可能性が指摘されています。

つまり、細胞ダメージ → 活性酸素増加 → DNA変異 → がん発生という「負のスパイラル」が成立し得るわけです。

<補足知見>

活性酸素を抑える抗酸化酵素(SOD, CAT, GPx)やグルタチオン等の抗酸化物質は、生体側でも備えています。しかし、慢性的なストレス・環境負荷・加齢などにより抗酸化能が低下すると、ROSのクリア能力を越えてしまう状況が生まれやすくなります。さらに、がん細胞自身も酸化ストレス環境に適応している例が多く、単純にROSを“0”にすれば良いというわけではありません。この点が、「選択的抗酸化」が重要とされる背景です。

水素酸素ガス吸入とは何か?

本アプローチでは、水を電気分解して「水素ガス:約66.66%/酸素ガス:約33.33%」の混合ガスを生成し、それを吸入します。なぜ “水素+酸素” か?というと、水素:毒性活性酸素を「選択的に除去する可能性」が報告されているからです。 また、酸素:酸素不足(低酸素状態)を改善することで細胞の修復・代謝機能を正常化するサポートが期待されます。

従来の抗酸化成分(例:ビタミンCなど)は “広く一括的に” 活性酸素を除去する指摘があります。一方で、水素は “必要な活性酸素(善玉)を残しつつ、不要な活性酸素(悪玉)だけを除去する”という選択性が強調されています。

<補足知見>

2007年に Shigeo Ohta 博士らが「分子状水素(H₂)がヒドロキシラジカルを選択的に除去する」という研究を発表して以来、分子水素の抗酸化・細胞保護作用が注目を集めています。 (Ohta S., “Molecular hydrogen is a novel antioxidant…” Med Gas Res. 2012)また、低酸素状態の改善によって、がん細胞の悪性化メカニズム(HIF-1α活性化など)を抑える可能性も、理論的には検討されています。

研究で示されていること(治療ではなくサポートとして)

複数の学術論文において、以下のような分子・タンパク質に対して「水素吸入が発現低下・抑制を示した」という報告があります。

| 分子(タンパク質) | がんとの関係 | 研究で示唆されている内容 |

|---|---|---|

| Ki-67(増殖マーカー) | がんの増殖スピード | 水素吸入により発現低下が見られたという報告 |

| COX-2 | 炎症・腫瘍形成に関与 | 水素により発現抑制が示された例あり |

| VEGF | 血管新生(転移や増殖に関与) | 水素でVEGFが下がった報告 |

| SMC3 | 肺がん細胞の成長・侵襲 | 抑制された例が論文にて報告 |

また、実験/臨床段階の研究では「肺がん」「脳腫瘍(膠芽腫)」「卵巣がん」などを対象に、増殖抑制・血管新生抑制・浸潤抑制が観察されたという報告があります。さらに、免疫系への作用の可能性も報じられています。

・例えば、疲弊したT細胞(免疫細胞)を回復させる可能性がある、という報告。

具体的には、がん細胞が免疫逃避のために用いる “PD-1(免疫チェックポイント)” の発現が水素吸入によって低下したという報告があります。

<補足知見>

免疫チェックポイント阻害剤(例:抗PD-1抗体)はがん治療の最前線となっています。もし水素吸入が「免疫ががんと戦いやすい環境を創る」という補助的役割をもつならば、QOL(生活の質)改善・治療抵抗性軽減などの観点で将来的な併用研究の余地があります。ただし、現時点では ヒトを対象とした大規模臨床試験 が十分に確立されているわけではありません。

なぜ「サポート」なのか?留意すべきポイント

本アプローチは「治療」を意味するものではなく、あくまで身体環境を整えるための補助的手段と位置づけることが重要です。

以下の点を押さえておきましょう:

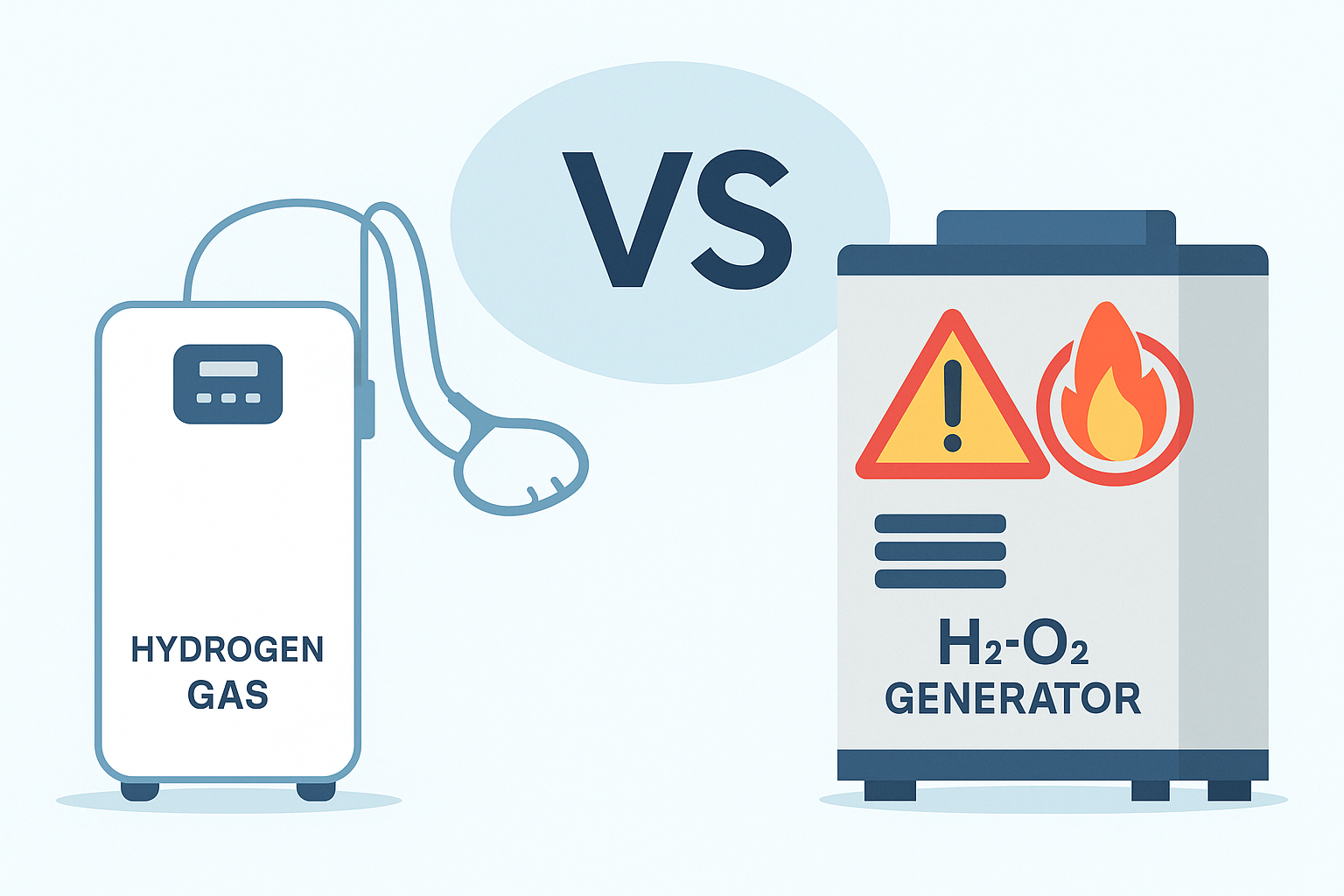

1. 安全性:現在までの報告では、適切に設計された医療グレード機器を使用した場合、高い安全性が示唆されています。一方で、機器の種類や品質によって安全性は大きく異なるため、信頼できる機器を選ぶことが前提です。

2. エビデンスの成熟度:がんの進展抑制や治療効果に関しては、有望な研究結果が増えている一方で、「確定的な治療効果」と言い切れる段階には至っていません。現在も国内外で研究が進んでいる発展途上の分野であることを理解しましょう。

3. 個人差の存在:水素吸入の反応は、がんの種類、進行度、体質、併用している医療治療、生活習慣などによって大きく異なります。“誰にでも同じ効果が出るわけではない” という点は重要です。

4. 生活習慣との組み合わせが重要:酸化ストレス・慢性炎症・低酸素状態の軽減という観点から、水素吸入は、以下と併用してこそ効果が期待できます。適切な栄養、良質な睡眠、適度な運動、禁煙、ストレス管理、水素吸入単独ではなく、生活全体の改善と併せることで相乗的な効果が期待されます。

5. 医療機関との連携:がん治療中、治療直後、免疫が低下している状態の方は、必ず医師・医療者と相談した上で、“治療を補助する手段” として慎重に検討しましょう。医療行為の代替ではなく、安全なサポートとして正しく位置づけることが大切です。

以上の点を踏まえ、水素吸入は「確立された治療の代替」ではなく、体内環境を整えるための“補助的アプローチ”として科学的な期待が寄せられている段階と理解していただくと、安全で適切に活用できます。

企業・施設導入の観点から

身体環境を整える観点で、「がん予防・健康維持・疲労回復・集中力向上」などを目的とする施設(例:社員の福利厚生、スポーツチーム・リカバリー施設・高齢者施設など)において、このような“補助的アプローチ”が検討されています。

例えば、社員の「慢性疲労」「遅発性筋肉痛」「集中力低下」「休養回復」などを抑えることが、長期的には 病欠削減・生産性向上 へと繋がる可能性もあります。もちろん、がん疾患がある方の使用を前提とした医療機器的導入ではなく、「健康環境を整える機器として」「安全・快適な環境づくりの一部として」位置づけることがポイントです。

今後の研究・展望

さらなる ヒトを対象とした大規模なランダム化比較試験(RCT) の実施が期待されている領域です。

“水素+酸素吸入”は、①選択的抗酸化 ②低酸素環境の改善 ③免疫環境の調整 という3つの方向から同時にアプローチできると考えられており、従来の抗酸化や免疫に関する考え方を補完する、新しい視点を提供しています。

今後の研究が進めば、がん治療中や治療後の QOL(生活の質)の向上、疲労軽減、免疫状態のサポート など、補助的な選択肢として活用される可能性があります。

まとめ

がんは「突然できる」ものではありません。細胞の損傷、低酸素環境、活性酸素の蓄積、そして免疫からの逃避など、複数の段階を経て進行していくことがわかっています。

特に ヒドロキシラジカル(・OH)や過酸化亜硝酸(ONOO⁻)などの毒性活性酸素、そして 低酸素状態 は、細胞の変異やがん化を促す重要な要因となり得ます。

“水素+酸素混合ガス吸入” は、毒性活性酸素の選択的な除去、低酸素環境の改善、免疫が働きやすい環境づくりといった点が期待され、身体環境を整えるためのサポート手段として注目されています。

ただし、これはまだ確立された治療法ではありません。研究は現在も進行中であり、生活習慣の改善や医療管理と並行して取り入れることが前提となります。

健康維持やリカバリーの観点から、企業の福利厚生、スポーツ、サロン、高齢者施設などで導入する際も、「身体環境を整えるための補助的な選択肢」として正しく位置づけることが重要です。

以上、少しでも参考になりましたら幸いです。

Related Posts

-

2026.01.30

水素吸入器を選ぶ前に知っておきたい、正しい判断基準~予防・補助療法として後悔しないために~

-

2026.01.24

高濃度水素は本当に危険なのか? 安全そうな”低濃度”では効果が保証されない理由

-

2025.12.06

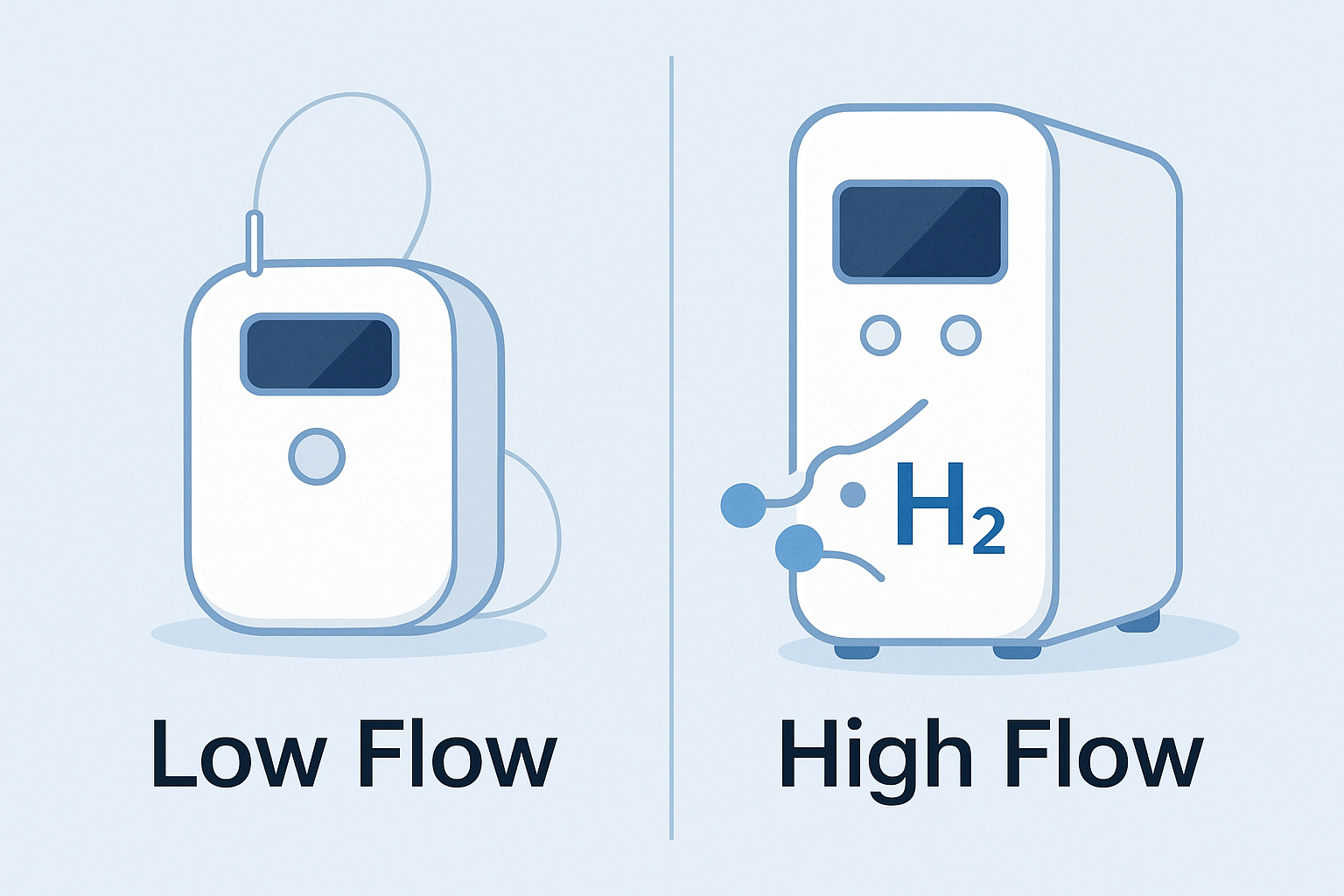

水素吸入、本当に効果を出したいなら「流量 × 組成」が重要!なぜ“水素単体よりも水素+酸素の混合ガス”が望ましいのか?

-

2025.11.14

産業用(工業用)水素発生器の吸入はなぜ危険なのか?「安価で高流量機器」のリスクを科学的に解説

-

2025.11.13

低流量で十分?「1日に除去できる活性酸素量には限界がある」という誤情報を科学的に完全解説

-

2025.11.11

レンタル12ヵ月復活&価格改定(値下げ)のお知らせ

-

2025.11.10

がん発生のメカニズムから考える“身体環境の整え方” 水素酸素ガス吸入が示す可能性

Category