低流量で十分?「1日に除去できる活性酸素量には限界がある」という誤情報を科学的に完全解説

2025.11.13

近年、水素吸入に関する情報が急速に増える中で、一部のメーカーが次のような表現でプロモーションを行っていることが確認されています。

結論からいえば、これらの主張は、生理学的にも工学的にも妥当な根拠が示されているとは言えません。

本記事では、「低流量でも十分に効果がある」という説明がなぜ成立しにくいのかを、前提となる誤解から整理し、水素吸入の原理を科学的な観点でわかりやすく解説します。また、なぜこのような説明が広がってしまうのか、その背景についても説明します。

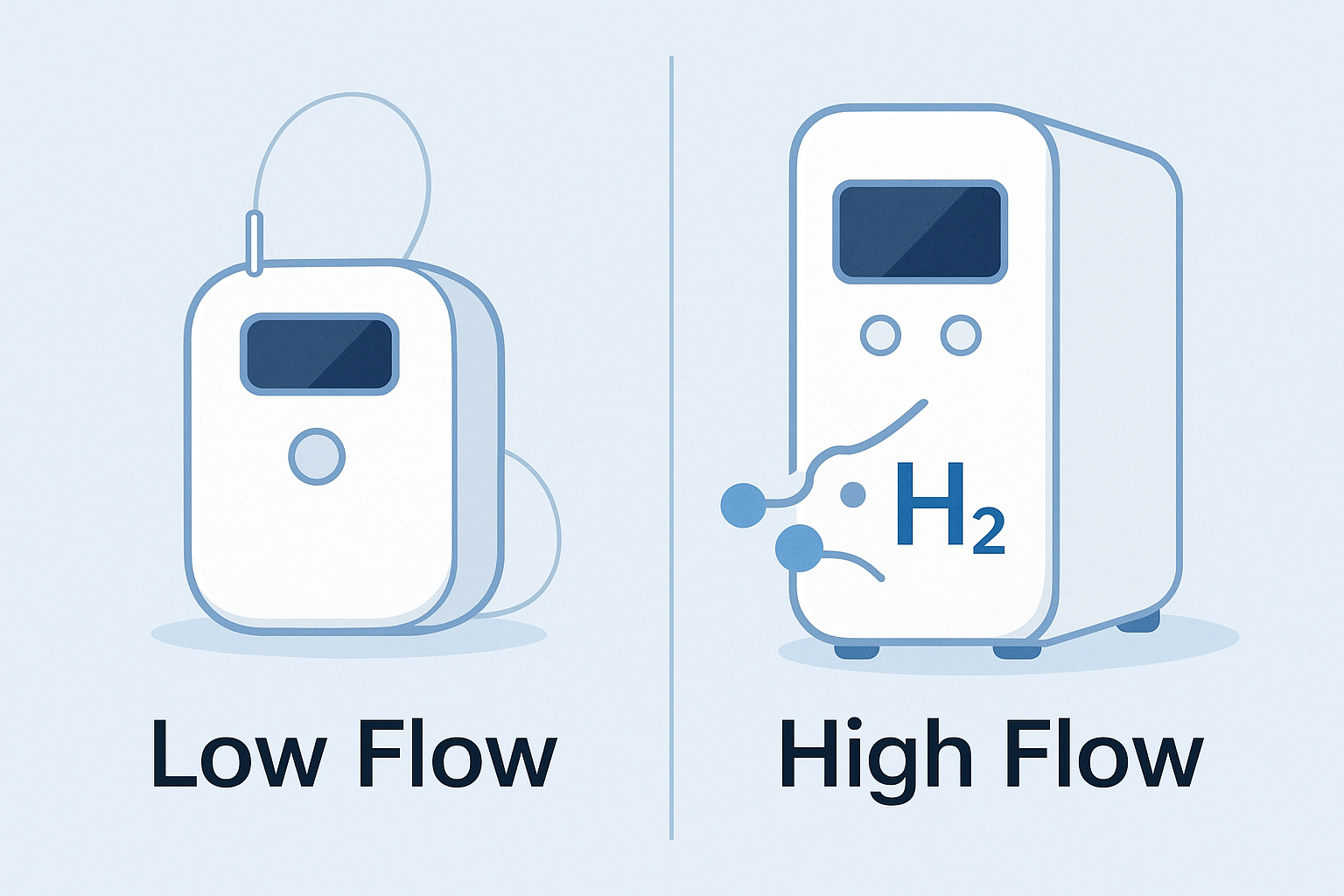

まず前提としてお伝えしたいのは、低流量機器そのものを否定する意図はまったくないという点です。ただし事実として、機器の流量・設計思想・安全設計・運転安定性によって、体感や期待できる変化に差が生まれうるため、「どのような目的で水素吸入を行いたいのか」に応じて、適切なスペックを選ぶ必要があります。本記事では、その“選び方の基準”を明確にすることを目的としています。

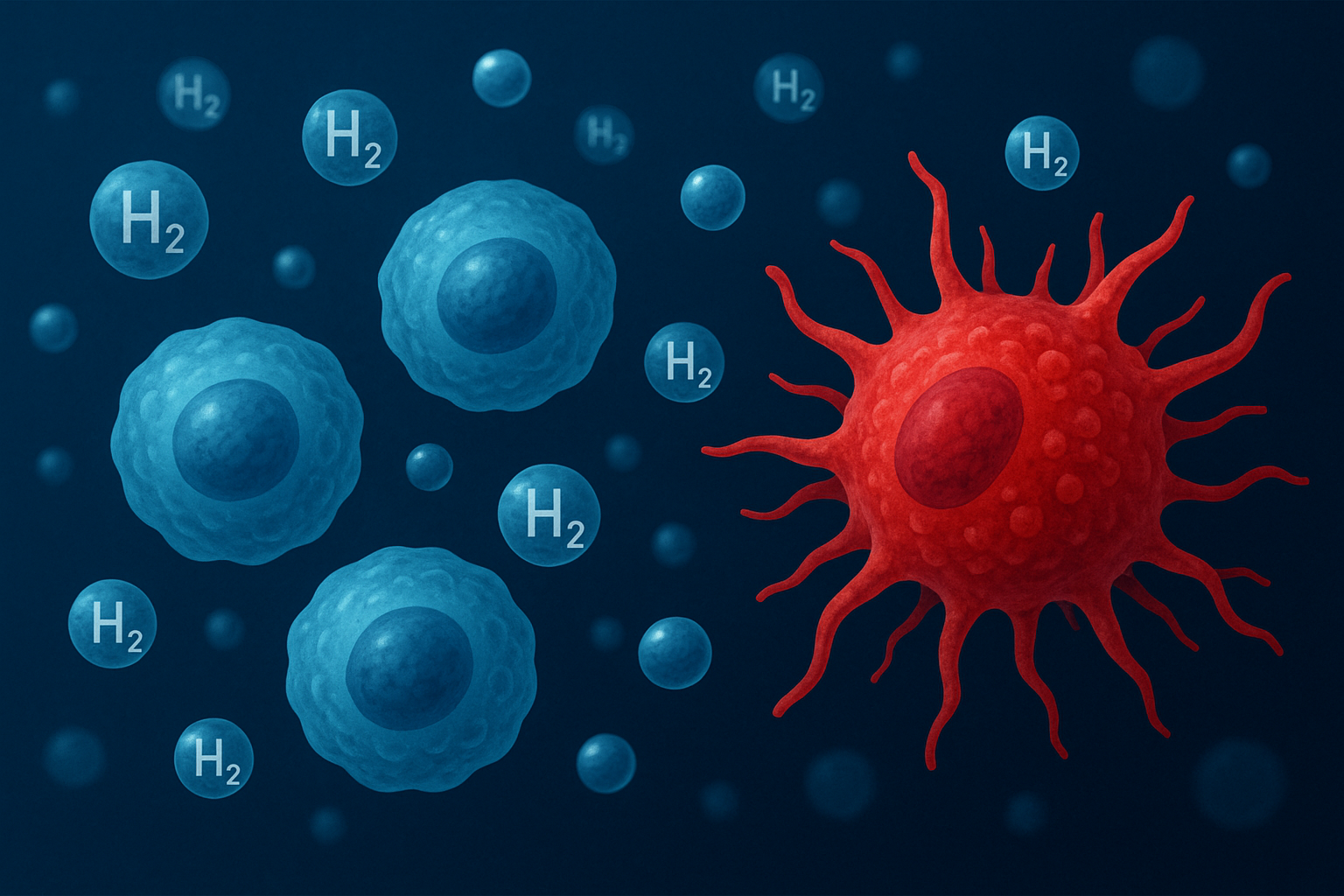

活性酸素(ROS)は、以下のような日常的な生体プロセスによって絶え間なく生成・消去され続けています。

つまり、活性酸素は「1日の総量」ではなく、“常に生成と消去が繰り返される動的な分子群”です。

したがって、「人が1日に除去できる悪玉活性酸素には上限がある」という説明は、1日の“総量”を固定的に捉えており、生体内の動的な平衡を無視しているという点で、生理学・分子生物学の基礎と矛盾します。少なくとも学術的な教科書体系において、「1日あたりの除去上限」という定義が一般的に採用されているわけではありません。この前提が成立しないため、それを根拠にした「だから低流量で十分」という結論も論理的に成り立ちません。

水素が •OH や ONOO⁻ などの毒性の高い活性酸素と反応するためには、血中の水素濃度を十分に上げることが重要だと考えられています。

しかし、低流量(数十〜数百mL/分)の機器では、

という呼吸生理学的な制約が生じます。

事実として、臨床研究や医療現場で用いられる条件は、一定以上の流量が採用されることが多く、これは、ある程度の供給量がなければ血中濃度変化の測定や評価が困難になるという、研究設計上の要請に基づく側面があります。

では、なぜ一部メーカーからこのような説明が出てきてしまうのでしょうか。

誤った説明が広がる背景には、次のような構造的要因があります。

(1) 高流量機器を作るには高度な技術と莫大なコストが必要

高流量かつ安全な水素(酸素)発生器を設計・製造するには、大型かつ高耐久な電解槽、冷却・圧力制御・ガス分離などの複雑な制御系、安全規格への適合、長時間運転を前提とした耐久試験・安全試験が必要で、開発・製造コストは高額になりやすいのが実情です。

一方、低流量の簡易機であれば、構造をシンプルにしてコストを下げることができます。その結果、「高流量の必要性を認めてしまうと、自社の商品企画そのものが成り立たない」という事情から、「低流量で十分」という理屈づけが必要になるという“ビジネス上の事情”が生まれます。

(2) 科学的なデータよりも「キャッチコピー」が優先されてしまう

マーケティングの現場では、「低流量でも十分」「家庭で安全に手軽に」といったコピーのほうが、ユーザーに響きやすくなります。

その中で、「1日に除去できる活性酸素量には上限があるから……」という“それらしい”フレーズが、あたかも科学的根拠があるかのように使われてしまうケースがあります。

しかし実際には、定義、数値、測定法が提示されないまま流通していることも多く、科学的説明としては不十分です。

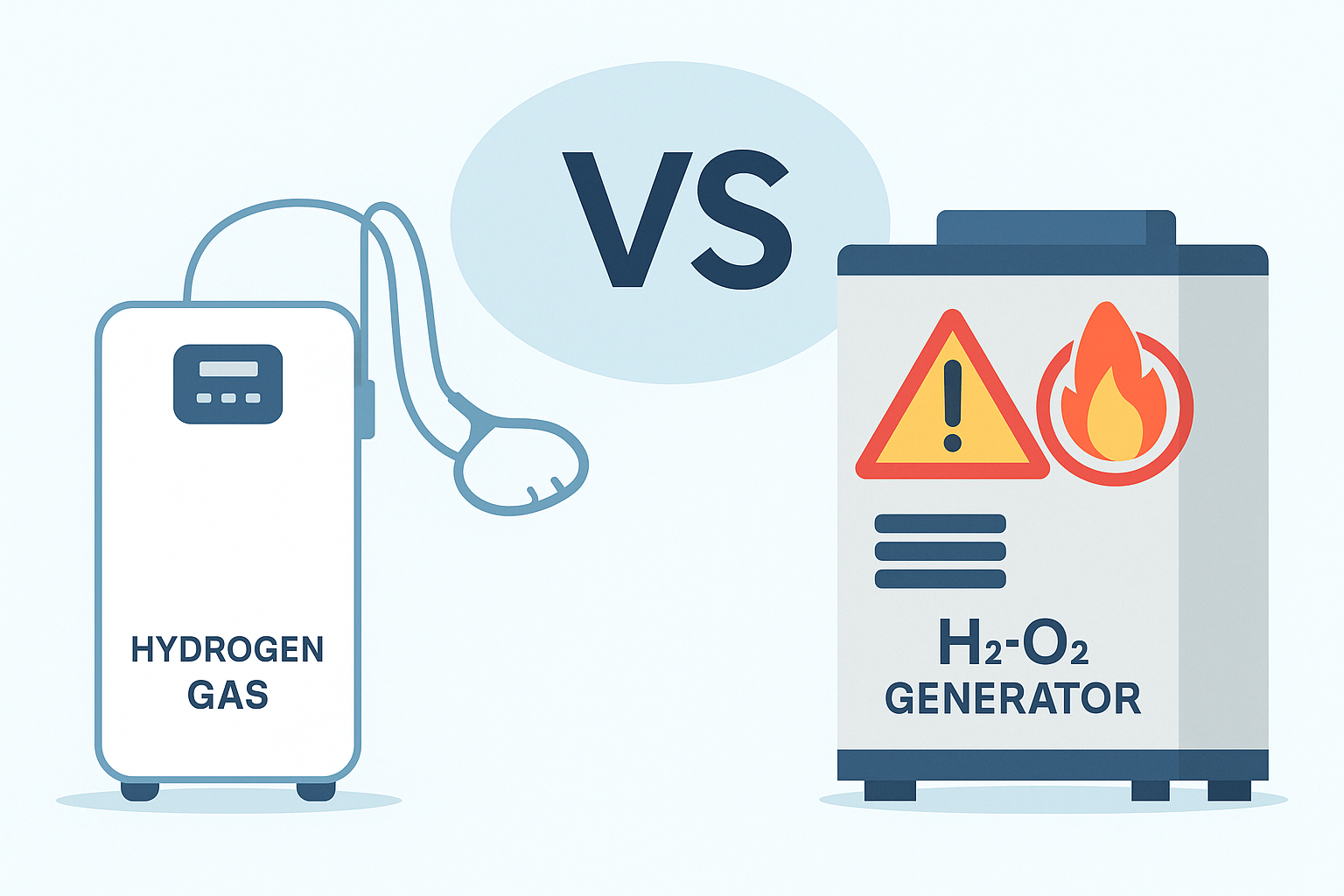

(3) 爆発リスクへの漠然とした不安を利用した「恐怖訴求」

水素というと、「可燃性」「爆発」といったイメージを持ちやすく、ここに恐怖訴求の余地が生まれます。

「高流量だと爆発しやすい」「家庭で使うには危険」といったメッセージは、技術的な裏付けがなくても心理的には受け入れられやすいため、広告文として使われてしまうことがあります。

しかし実際には、医療グレード機器は多重の安全設計を備えていることが一般的であり、「高流量だから危険」ではなく、「安全設計がない機器が危険」という理解が重要です。

(4) 水素医学・工学に関する専門知識不足

水素吸入は分野横断的な知識(生理学・分子生物学・材料工学・安全工学など)が必要であり、専門家でないとすべてを正しく理解するのは難しい領域でもあります。

そのため、他社資料やネット情報を十分に検証せずに採用してしまう、また社内に検証できる人材がおらず誤った前提で説明資料が作られる、といったケースも考えられます。

悪意というより、検証不足のまま情報発信してしまった結果生じる誤情報も少なくないと思います。

繰り返しになりますが、「高流量は爆発の危険性が高いから家庭用には不向き」という説明は適切ではありません。

重要なのは、高流量そのものではなく、安全装置や構造の有無がリスクを左右するという点です。医療グレード機器では、密閉構造、逆火防止システム、圧力・温度センサー、過電流防止回路、自動シャットダウン機能、ガス冷却システム、医療電源規格など、多層の安全設計が前提になります。

したがって、「危険なのは高流量」ではなく、「安全設計が不十分な機器が危険」という整理が、より正確です。

「上限があるから低流量で十分」「高流量は爆発の危険性がある」という説明は、技術・コスト上の制約、マーケティング都合、専門知識の不足などが背景となって生まれた“ビジネス側の論理”であり、科学的な事実として成立しているとは言えません。

Suifeelは「高流量=正義」と主張したいのではなく、「科学的根拠に基づいて、ユーザーが正しい判断をできるようにすること」を目指しています。

情報が溢れる時代だからこそ、キャッチコピーだけでなく、原理とデータに裏付けられた説明かどうかを冷静に見極めていただければ幸いです。

“人が1日に除去できる活性酸素には上限があるから、高流量機器は意味がない。低流量で十分”

“高流量の機器は単に爆発リスクがあるから、家庭で使用するのは低流量が最適”

“高流量の機器は単に爆発リスクがあるから、家庭で使用するのは低流量が最適”

結論からいえば、これらの主張は、生理学的にも工学的にも妥当な根拠が示されているとは言えません。

本記事では、「低流量でも十分に効果がある」という説明がなぜ成立しにくいのかを、前提となる誤解から整理し、水素吸入の原理を科学的な観点でわかりやすく解説します。また、なぜこのような説明が広がってしまうのか、その背景についても説明します。

まず前提としてお伝えしたいのは、低流量機器そのものを否定する意図はまったくないという点です。ただし事実として、機器の流量・設計思想・安全設計・運転安定性によって、体感や期待できる変化に差が生まれうるため、「どのような目的で水素吸入を行いたいのか」に応じて、適切なスペックを選ぶ必要があります。本記事では、その“選び方の基準”を明確にすることを目的としています。

活性酸素に“1日の除去上限”という概念は存在しない

活性酸素(ROS)は、以下のような日常的な生体プロセスによって絶え間なく生成・消去され続けています。

・ミトコンドリアの呼吸

・運動やストレス

・炎症、免疫反応

・温度、光、化学刺激など外部要因

・運動やストレス

・炎症、免疫反応

・温度、光、化学刺激など外部要因

つまり、活性酸素は「1日の総量」ではなく、“常に生成と消去が繰り返される動的な分子群”です。

したがって、「人が1日に除去できる悪玉活性酸素には上限がある」という説明は、1日の“総量”を固定的に捉えており、生体内の動的な平衡を無視しているという点で、生理学・分子生物学の基礎と矛盾します。少なくとも学術的な教科書体系において、「1日あたりの除去上限」という定義が一般的に採用されているわけではありません。この前提が成立しないため、それを根拠にした「だから低流量で十分」という結論も論理的に成り立ちません。

水素吸入の本質は「濃度 × 流量 × 時間」=体内に入った量

水素が •OH や ONOO⁻ などの毒性の高い活性酸素と反応するためには、血中の水素濃度を十分に上げることが重要だと考えられています。

しかし、低流量(数十〜数百mL/分)の機器では、

・人の呼吸換気量(約10〜20L/分)に対して供給の絶対量が不足しやすい

・吸入空気と混ざり濃度が大幅に希釈されやすい

・肺胞での拡散量が限られ、血中濃度が上昇しにくい条件になりやすい

・吸入空気と混ざり濃度が大幅に希釈されやすい

・肺胞での拡散量が限られ、血中濃度が上昇しにくい条件になりやすい

という呼吸生理学的な制約が生じます。

事実として、臨床研究や医療現場で用いられる条件は、一定以上の流量が採用されることが多く、これは、ある程度の供給量がなければ血中濃度変化の測定や評価が困難になるという、研究設計上の要請に基づく側面があります。

なぜ「低流量で十分」という誤情報が生まれるのか?

では、なぜ一部メーカーからこのような説明が出てきてしまうのでしょうか。

誤った説明が広がる背景には、次のような構造的要因があります。

(1) 高流量機器を作るには高度な技術と莫大なコストが必要

高流量かつ安全な水素(酸素)発生器を設計・製造するには、大型かつ高耐久な電解槽、冷却・圧力制御・ガス分離などの複雑な制御系、安全規格への適合、長時間運転を前提とした耐久試験・安全試験が必要で、開発・製造コストは高額になりやすいのが実情です。

一方、低流量の簡易機であれば、構造をシンプルにしてコストを下げることができます。その結果、「高流量の必要性を認めてしまうと、自社の商品企画そのものが成り立たない」という事情から、「低流量で十分」という理屈づけが必要になるという“ビジネス上の事情”が生まれます。

(2) 科学的なデータよりも「キャッチコピー」が優先されてしまう

マーケティングの現場では、「低流量でも十分」「家庭で安全に手軽に」といったコピーのほうが、ユーザーに響きやすくなります。

その中で、「1日に除去できる活性酸素量には上限があるから……」という“それらしい”フレーズが、あたかも科学的根拠があるかのように使われてしまうケースがあります。

しかし実際には、定義、数値、測定法が提示されないまま流通していることも多く、科学的説明としては不十分です。

(3) 爆発リスクへの漠然とした不安を利用した「恐怖訴求」

水素というと、「可燃性」「爆発」といったイメージを持ちやすく、ここに恐怖訴求の余地が生まれます。

「高流量だと爆発しやすい」「家庭で使うには危険」といったメッセージは、技術的な裏付けがなくても心理的には受け入れられやすいため、広告文として使われてしまうことがあります。

しかし実際には、医療グレード機器は多重の安全設計を備えていることが一般的であり、「高流量だから危険」ではなく、「安全設計がない機器が危険」という理解が重要です。

(4) 水素医学・工学に関する専門知識不足

水素吸入は分野横断的な知識(生理学・分子生物学・材料工学・安全工学など)が必要であり、専門家でないとすべてを正しく理解するのは難しい領域でもあります。

そのため、他社資料やネット情報を十分に検証せずに採用してしまう、また社内に検証できる人材がおらず誤った前提で説明資料が作られる、といったケースも考えられます。

悪意というより、検証不足のまま情報発信してしまった結果生じる誤情報も少なくないと思います。

高流量=危険は誤り。危険性は「流量」ではなく「設計品質」で決まる

繰り返しになりますが、「高流量は爆発の危険性が高いから家庭用には不向き」という説明は適切ではありません。

重要なのは、高流量そのものではなく、安全装置や構造の有無がリスクを左右するという点です。医療グレード機器では、密閉構造、逆火防止システム、圧力・温度センサー、過電流防止回路、自動シャットダウン機能、ガス冷却システム、医療電源規格など、多層の安全設計が前提になります。

したがって、「危険なのは高流量」ではなく、「安全設計が不十分な機器が危険」という整理が、より正確です。

正しいまとめ

・活性酸素の除去に「1日の上限」があるという概念は一般的に成立しない

・水素吸入の本質は「濃度 × 流量 × 時間」=体内に入った量

・低流量機器では、呼吸生理学的に十分な血中濃度に達しにくい条件になりやすい

・高流量が危険ではなく、安全設計と品質管理の有無がリスクを決める

・水素吸入の本質は「濃度 × 流量 × 時間」=体内に入った量

・低流量機器では、呼吸生理学的に十分な血中濃度に達しにくい条件になりやすい

・高流量が危険ではなく、安全設計と品質管理の有無がリスクを決める

「上限があるから低流量で十分」「高流量は爆発の危険性がある」という説明は、技術・コスト上の制約、マーケティング都合、専門知識の不足などが背景となって生まれた“ビジネス側の論理”であり、科学的な事実として成立しているとは言えません。

Suifeelは「高流量=正義」と主張したいのではなく、「科学的根拠に基づいて、ユーザーが正しい判断をできるようにすること」を目指しています。

情報が溢れる時代だからこそ、キャッチコピーだけでなく、原理とデータに裏付けられた説明かどうかを冷静に見極めていただければ幸いです。

Related Posts

-

2026.01.30

水素吸入器を選ぶ前に知っておきたい、正しい判断基準~予防・補助療法として後悔しないために~

-

2026.01.24

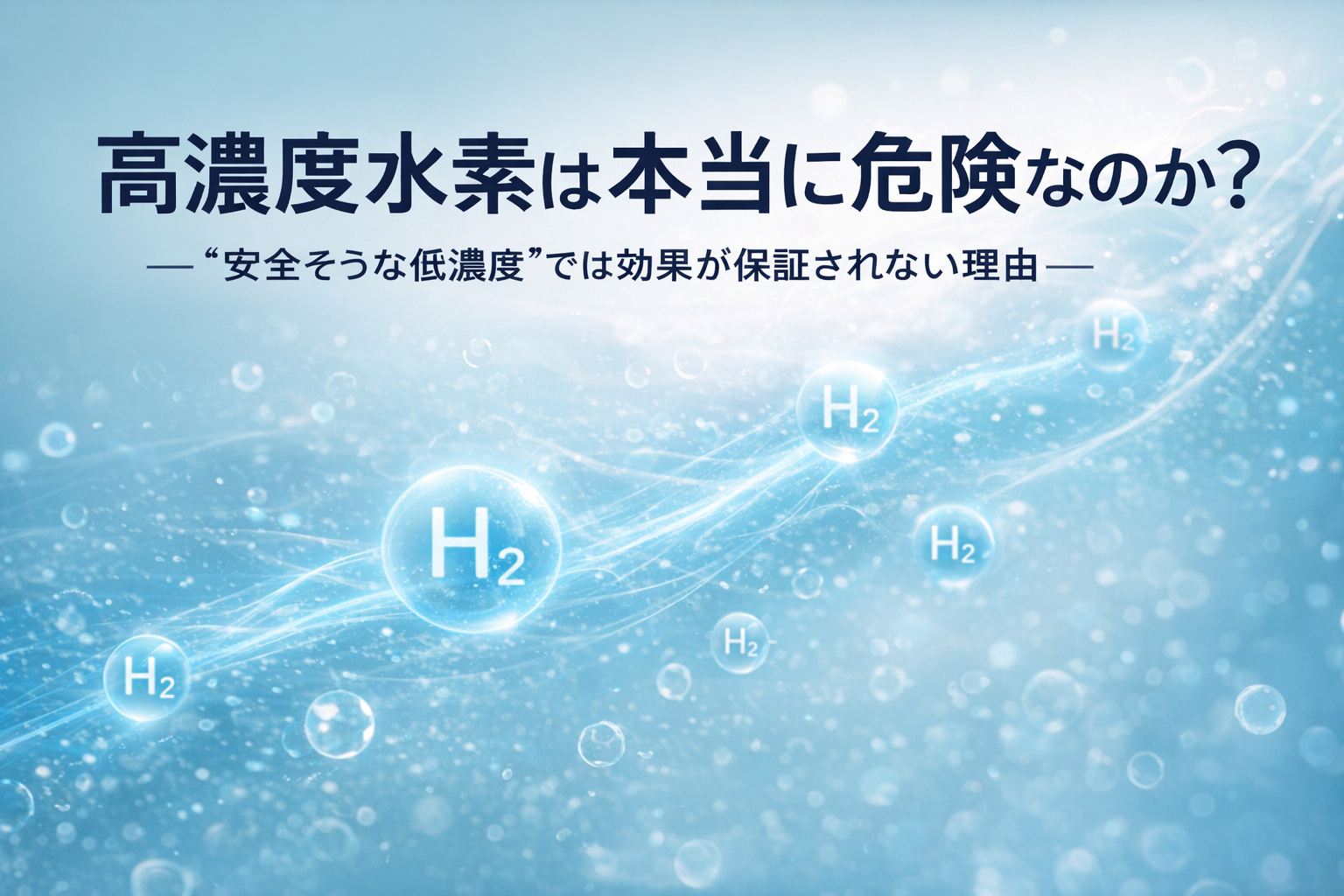

高濃度水素は本当に危険なのか? 安全そうな”低濃度”では効果が保証されない理由

-

2025.12.06

水素吸入、本当に効果を出したいなら「流量 × 組成」が重要!なぜ“水素単体よりも水素+酸素の混合ガス”が望ましいのか?

-

2025.11.14

産業用(工業用)水素発生器の吸入はなぜ危険なのか?「安価で高流量機器」のリスクを科学的に解説

-

2025.11.13

低流量で十分?「1日に除去できる活性酸素量には限界がある」という誤情報を科学的に完全解説

-

2025.11.11

レンタル12ヵ月復活&価格改定(値下げ)のお知らせ

-

2025.11.10

がん発生のメカニズムから考える“身体環境の整え方” 水素酸素ガス吸入が示す可能性

Category